Mentre tento di darmi pace su quale grafica scegliere per questo sito, mi lascio sfuggire una considerazione breve su di uno dei temi preferiti dalla mia generazione: perché la sinistra, in Italia, fa schifo al cazzo. Aiutiamoci con la matematica.

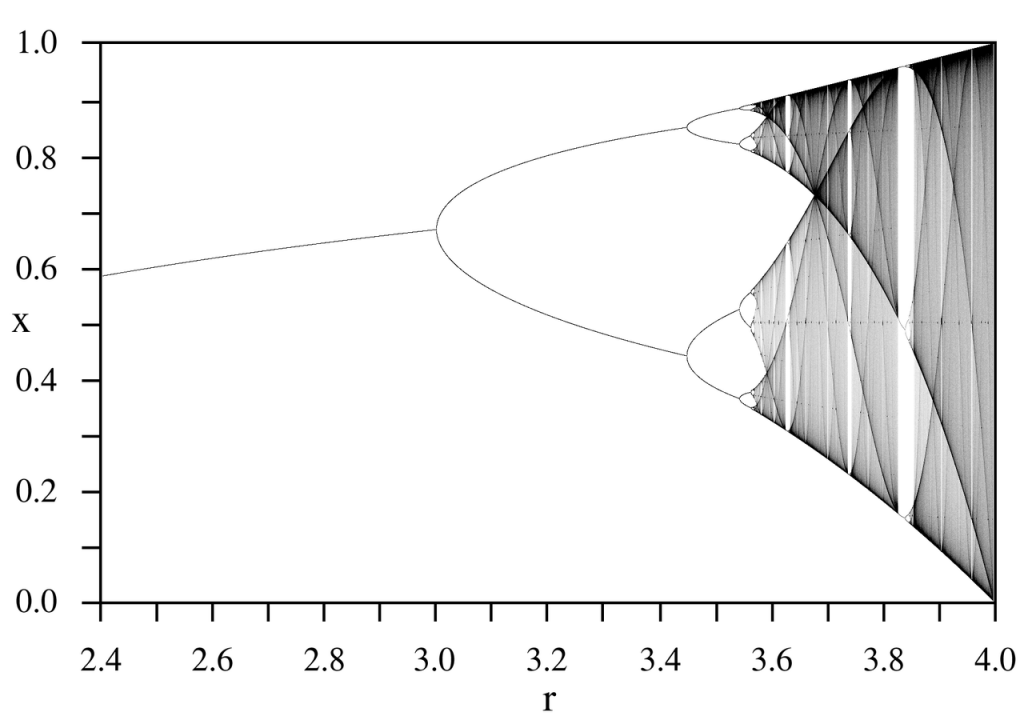

In matematica, la teoria delle biforcazioni è stata elaborata al fine di descrivere quelle situazioni in cui una piccola variazione di parametri in un sistema complesso può portare a risultati molto divergenti tra di loro. Si fa spesso l’iperbole della farfalla che sbatte le ali a Pechino causando un temporale a New York. La situazione ve la potete immaginare come quella di una linea su di un grafico che procede in orizzontale per poi “biforcarsi” in due linee divergenti che si aprono a imbuto.

La peculiarità di molti di questi casi è che il sistema può prendere due configurazioni molto distanti tra loro, ma è incapace di assumere una configurazione intermedia, o una terza cofigurazione. In questo, un esempio abbastanza facile da comprendere è quello della stecca di plastica che viene pressata ai suoi apici. Se si aggiunge abbastanza forza, la bacchetta si piegherà di colpo verso l’alto o verso il basso, come se, a quelle condizioni di pressione applicata, non riuscisse ad assumere configurazioni intermedie. Non sono sicuro in quanti sarete rimasti a leggere, ho il sospetto che buona parte di quelli che lo hanno fatto mi staranno prendendo per scemo, ma posso garantirvi che ha senso. Almeno per me. Perché se una biforcazione è l’evoluzione di un sistema che arriva a due opposti molto distanti tra loro, allora questo è quello che probabilmente è successo alla sinistra italiana.

Durante gli anni settanta, parte del movimento comunista in Italia si rese conto del fatto che il PCI non aveva poi tutta questa voglia di fare la rivoluzione, e decisero di porsi in critica aperta con le pratiche autoritarie del centralismo democratico e con la via istituzionale, percepita come contrapposta a quella rivoluzionaria e con essa non conciliabile. Da allora, nonostante sporadici tentativi di comunicazione e collaborazione, i due “estremi” hanno finito per allontanarsi, per divergere macroscopicamente.

Il PCI ha percorso la walk of shame che conosciamo bene, quella che passa per l’araldica vegetale degli anni novanta (quercia e ulivo) e arriva al PD, al renzismo e alla confusione di questi ultimi due anni. Sulla strada una lunga serie di spin-off e progetti alternativi, tutti più o meno falliti, evoluti, superati da condizioni oggettive, ridiscussi, ripensati e soprattutto rifondati. Allo sfinimento.

Dall’altra parte invece, quella del rifiuto della via istituzionale, la grande produzione politica e culturale degli anni ’70 e il movimento dell’autonomia hanno dettato gli standard dei decenni a venire. Ora qui aizziamo un dibattito acceso, ma io sono uomo di mille semplificazioni e con me dovete avere pazienza. Di base, il segno di questi decenni è stato un progressivo abbandono degli approcci classici del marxismo – leninismo e la sempre maggiore sintonia con le aree anarco-libertarie. Il rifiuto della via istituzionale, all’inizio motivato dalla presenza di prospettive rivoluzionarie al di fuori della rappresentanza democratica (e borghese), si è incistito in una posizione esistenziale, in cui la via istituzionale passa dall’essere inefficace a un autentico tradimento, da rifiutare in ogni caso. Anche quello in cui le famose prospettive rivoluzionarie vengono clamorosamente meno.

In politica non esistono situazioni “intermedie” perché la politica è tutto fuorché lineare, ma bisogna riconoscere come l’evoluzione divergente di partito e movimento abbia tralasciato una serie di configurazioni alternative possibili, che se non sono esattamente intermedie possiamo comunque definire “terze”.

Oggi siamo costretti a giostrarci tra una sinistra istituzionale ossessionata dalle poltrone e disposta a tutto pur di conservare un posto al sole in tempi di egemonia culturale liberale, e un movimento che ha sacrificato la propria efficacia politica sull’altare di una intransigenza che ormai capiscono in poche e pochi.

In parlamento, una sinistra che si è fatta sempre più “educata” ha ossessivamente smussato gli angoli e rinunciato a posizioni percepite come “troppo radicali”, ossessionata di piacere a quella supposta “maggioranza silenziosa” che il berlusconismo ha creato ad arte.

L’alternativa a questo è un movimento ormai ridotto a posizione esistenziale, ossessionato dal rifiuto del compromesso, chiuso in una torre d’avorio dalla quale è convinto di poter giudicare tutto e tutti (e tutte e tuttu), ma incapace della produzione politica e della vivacità culturale dei decenni passati.

In tutto ciò, quello che manca è una strategia che, per via istituzionale o non istituzionale, sappia implementare delle scelte che mettano in discussione lo status quo. Prendiamo la polizia e gli abusi commessi dalle forze dell’ordine. La “sinistra” nelle istituzioni si limita a qualche rimbrotto, a denunciare gli abusi solo quando essi sono talmente evidenti che si denunciano da soli, come è stato per il caso Cucchi. A livello di movimento, invece, si resta fermi sul rifiuto totale della polizia come parte del sistema repressivo funzionale al capitalismo, e con esso da rifiutare in blocco. In pratica, tra Minniti e ACAB sono pochi quelli disposti a fare una campagna per mettere le telecamere nei commissariati, porre in discussione le regole di ingaggio degli agenti delle forze dell’ordine e magari rivedere in senso critico la loro formazione.